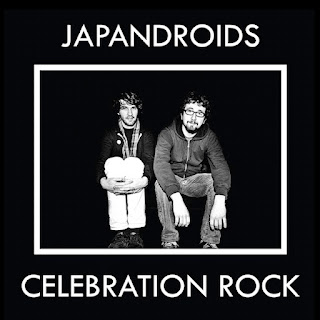

(Roadrunner Records, 2012)

Die Dunkelheit hatte sich bereits über

das kleine Dorf gesenkt als Herr W sich auf seinem Weg nach Hause

von einem unwirklichen Gefühl ergriffen wurde. Ihm war, als würde

die Landschaft an ihm vorbeigleiten und der Månd

raunte ihm leise etwas zu. Erschreckt schüttelte Herr W den Kopf, um

diesen bösen Traum, der sich wie ein Schleier über ihn gelegt

hatte, zu lösen. Obschon er nicht länger die Stimme in seinem

Kopf vernahm, war ihm doch, als würde der Mond ihm gehässig zu

grinsen. Und die Schatten der Bäume um ihn herum schienen sich

klauenartig nach ihm auszustrecken.

Von dieser ungewissen Furcht getrieben, beschleunigte W seine Schritte. Er wog sich schon beinahe wieder in Sicherheit als die Stimme wieder in seinem Kopf erschallte. Und zudem hörte ein leises Rascheln im nahen Gebüsch, das ihn zusammen fahren ließ. Es war in diesem Moment, als W alle falsche Gelassenheit fahren ließ und panisch los rannte. Wie zum Hohn erklang in seinem Kopf gleich ein ganzer Chor aus Stimmen, die ihn all seiner Lügen und Missetaten gemahnten.

Als er sein Haus erreichte, öffnete er hastig die Tür und schlug eben diese dann hinter sich zu, um sich von seinen Peinigern zu trennen. In der Tat verstummten alle Stimmen und Geräusche für einen Moment. Doch dann sah W den Månd zum Fenster hinein scheinen.

Von dieser ungewissen Furcht getrieben, beschleunigte W seine Schritte. Er wog sich schon beinahe wieder in Sicherheit als die Stimme wieder in seinem Kopf erschallte. Und zudem hörte ein leises Rascheln im nahen Gebüsch, das ihn zusammen fahren ließ. Es war in diesem Moment, als W alle falsche Gelassenheit fahren ließ und panisch los rannte. Wie zum Hohn erklang in seinem Kopf gleich ein ganzer Chor aus Stimmen, die ihn all seiner Lügen und Missetaten gemahnten.

Als er sein Haus erreichte, öffnete er hastig die Tür und schlug eben diese dann hinter sich zu, um sich von seinen Peinigern zu trennen. In der Tat verstummten alle Stimmen und Geräusche für einen Moment. Doch dann sah W den Månd zum Fenster hinein scheinen.

In einem unweit gelegenen Fluss

spiegelte sich das Mondlicht auf dem Blätterwerk der umliegenden

Bäume. Es tanzte gemächlich über die bemoosten Steine, die am Ufer

lagen und der Fluss tat es ihm gleich. Ein schwaches Blinken ging von

einem Gegenstand am Ufer aus. Es handelte sich um einen längliches,

metallenes Objekt, das mit einem Griff versehen und halb im Wasser

liegend so aussah, als habe es Jemand dort verloren. Die Spitze des

Gegenstandes ragte noch ebenso in das Wasser des Flusses und dieser

vermochte so die dunkle Flüssigkeit, die dort vor einiger Zeit

kleben geblieben war, wieder abzuspülen. Es war als würde der Mond,

im Angesichte dessen, was er dort unten sah, sein Antlitz hinter

einigen Wolken verbergen wollen und Dunkelheit umhüllte wiederum die

Szenerie.

Als er sich dann langsam wieder zeigte, erhellte sein Licht zunächst zwei lange weiße Dinge, die im Fluss lagen. Während sich das Licht ausbreitete, erhellte es dann ein gefärbtes Stück Stoff, dass im Wasser aussah, als würde es von einem sanften Wind bewegt. Schon kurz darauf hatte er den gesamten Körper einer jungen Frau bloßgelegt, die reglos im Fluss lag. Aus ihrer Brust strömte, wie ein Faden, eine dunkle Flüssigkeit. Erneut verbarg der Mond sich hinter einer Wolke und sendete schwere Tränen gen Erdboden.

Als er sich dann langsam wieder zeigte, erhellte sein Licht zunächst zwei lange weiße Dinge, die im Fluss lagen. Während sich das Licht ausbreitete, erhellte es dann ein gefärbtes Stück Stoff, dass im Wasser aussah, als würde es von einem sanften Wind bewegt. Schon kurz darauf hatte er den gesamten Körper einer jungen Frau bloßgelegt, die reglos im Fluss lag. Aus ihrer Brust strömte, wie ein Faden, eine dunkle Flüssigkeit. Erneut verbarg der Mond sich hinter einer Wolke und sendete schwere Tränen gen Erdboden.

Auf der anderen Seite des Dorfes lebte

eine alte Einsiedlerin, die von all diese Geschehnissen wusste und

auch ihre Bedeutung zu lesen vermochte. Doch sie war stumm und von

der Gesellschaft ausgeschlossen. Niemand schenkte ihr Gehör und so

dachte sie bei sich, dass die Menschen ihr Schicksal selbst gewählt

hatten.

In einem großen Kessel kochte sie verschiedene Kräuter nach einem uralten Rezept zu einem mächtigen Trank. Der Sud brodelte und zischte und sie fürchtete fast, dass man die Geräusche bis in das nahe Dorf hören könnte. Doch der Lärm verstummte bald und die alte Frau setzte ihr Werk unbescholten fort.

Sie sprach alte Wörter, deren Bedeutung die Menschen bereits vergessen hatten und sang ein Lied, das seit Generationen von der Mutter an die Tochter weitergegeben wurde.

Draußen nahm der Sturm an Kraft zu und das Rauschen der Bäume und das Prasseln des Regens untermalten den Gesang der Frau auf unheimliche Weise.

Nach einiger Zeit blickte sie zufrieden auf das Ergebnis hinab. Nun würde sie warten müssen.

In einem großen Kessel kochte sie verschiedene Kräuter nach einem uralten Rezept zu einem mächtigen Trank. Der Sud brodelte und zischte und sie fürchtete fast, dass man die Geräusche bis in das nahe Dorf hören könnte. Doch der Lärm verstummte bald und die alte Frau setzte ihr Werk unbescholten fort.

Sie sprach alte Wörter, deren Bedeutung die Menschen bereits vergessen hatten und sang ein Lied, das seit Generationen von der Mutter an die Tochter weitergegeben wurde.

Draußen nahm der Sturm an Kraft zu und das Rauschen der Bäume und das Prasseln des Regens untermalten den Gesang der Frau auf unheimliche Weise.

Nach einiger Zeit blickte sie zufrieden auf das Ergebnis hinab. Nun würde sie warten müssen.

Nur eine andere Person wusste ebenfalls

um all diese Vorgänge. Ein tränenüberströmter Jüngling taumelte

hilflos durch die Gassen des Dorfes. Von schweren Krämpfen der

Trauer geschüttelt war er auf seinem ziellosen Weg durch die

Nacht.

Vor dem Haus des Herrn W hielt er kurz an und richtete sich auf. In seiner Hand blitzte der metallerne Gegenstand auf, den er am Fluss aufgelesen hatte. Doch dann übermannte ihn einmal mehr die Trauer und er schleppte sich schluchzend fort in Richtung des Waldes. Von dort vernahm er ein unheimliches Rauschen und Klappern und er erinnerte sich an die Sagen, die in diesem Dorf schon so lange erzählt worden waren und die ihm bis heute die Furcht in die Glieder trieben.

Während er noch zaudernd am Waldrand wartete, trat aus den Schatten der Bäume die alte Einsiedlerin auf ihn zu und reichte ihm wortlos ein kleines Fläschchen, das mit einer hellen Flüssigkeit gefüllt war. Erstaunt blickte er zu ihr hin, doch sie war bereits verschwunden.

Langsam, als müsste er erst erneut lernen sich seiner Glieder zu bedienen, ging er zurück zum Haus des Herrn W. Er besah sich die kleine Flasche und sah, wie ihn sein eigenes, verzerrtes Spiegelbild ebenfalls ansah. Da überkam ihn eine vollkommene Ruhe und er wusste, was zu tun war. (Sören Reimer)

Vor dem Haus des Herrn W hielt er kurz an und richtete sich auf. In seiner Hand blitzte der metallerne Gegenstand auf, den er am Fluss aufgelesen hatte. Doch dann übermannte ihn einmal mehr die Trauer und er schleppte sich schluchzend fort in Richtung des Waldes. Von dort vernahm er ein unheimliches Rauschen und Klappern und er erinnerte sich an die Sagen, die in diesem Dorf schon so lange erzählt worden waren und die ihm bis heute die Furcht in die Glieder trieben.

Während er noch zaudernd am Waldrand wartete, trat aus den Schatten der Bäume die alte Einsiedlerin auf ihn zu und reichte ihm wortlos ein kleines Fläschchen, das mit einer hellen Flüssigkeit gefüllt war. Erstaunt blickte er zu ihr hin, doch sie war bereits verschwunden.

Langsam, als müsste er erst erneut lernen sich seiner Glieder zu bedienen, ging er zurück zum Haus des Herrn W. Er besah sich die kleine Flasche und sah, wie ihn sein eigenes, verzerrtes Spiegelbild ebenfalls ansah. Da überkam ihn eine vollkommene Ruhe und er wusste, was zu tun war. (Sören Reimer)